Überhöhte Geschwindigkeit zählt zu den häufigsten Unfallursachen, bei denen meist Menschen ohne massive Schutzhülle wie Radfahrer und Fußgänger die Hauptleidtragenden sind. Weniger Unfälle geht nur mit weniger Geschwindigkeit. „Vision Zero“ und überhöhte Geschwindigkeit schließen sich gegenseitig aus.

Dialog-Displays sollen hierbei Abhilfe schaffen. Ein Dialog-Display ist eine Geschwindigkeitsanzeigetafel, die die Geschwindigkeit für eine Fahrrichtung misst und dann dem Fahrer anzeigt. Farben und Symbole verdeutlichen meist zusätzlich, ob das Fahrzeug innerhalb der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit fährt oder nicht.

Sanktionen sind damit nicht möglich. Keine Kameratechnik, die Kennzeichen aufzeichnet, ist verbaut und auch ist keine Polizei vor Ort, die zu schnelle Autofahrer direkt an Ort und Stelle ein Bußgeld oder Punkte in Flensburg in Aussicht stellen könnte. Sind diese Displays also nur ein teurer aber wirkungsloser Versuch, Raser zur Vernuft zu bringen?

München rüstet auf

Die Landeshauptstadt beschloss am 13. Dezember 2017 einen 2-jährigen Pilotversuch mit Dialog-Displays in München. Während des Pilotversuchs kamen fünf Einheiten, bestehend aus je zwei Displays – ein Gerät pro Fahrtrichtung – an wechselnden Standorten im Stadtgebiet zum Einsatz. Danach wurde eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt.

Das Ergebnis dieser Evalution im Jahr 2022 war, was die Geschwindigkeit betrifft, eher ernüchternd. Im Durchschnitt sind die Fahrzeuge um 1,7 km/h langsamer gefahren. Die Kosten sind dagegen erheblich.

Das Mobilitätsreferat schreibt dazu:

„Diesem objektiv betrachtet eher geringem Gewinn für die Verkehrssicherheit steht ein nicht unerheblicher Aufwand für Anschaffung, Betrieb, Unterhalt, Versetzung sowie der zusätzlichen Arbeitsbelastung des Personals in Mobilitäts- und Baureferat (Erarbeitung Kriterienkatalog, Begleitung von Aufstellungs/Versetzungsprozessen) gegenüber.“

Bei der gewählten „Minimalvariante“ mit zwei Displays pro Stadtbezirk – also insgesamt 50 Dialog-Displays – würden einmalig Anschaffungskosten von ca. 500.000 Euro und jährliche Kosten für Unterhalt und Versetzen der Displays in Höhe von etwa 30.000 Euro entstehen.

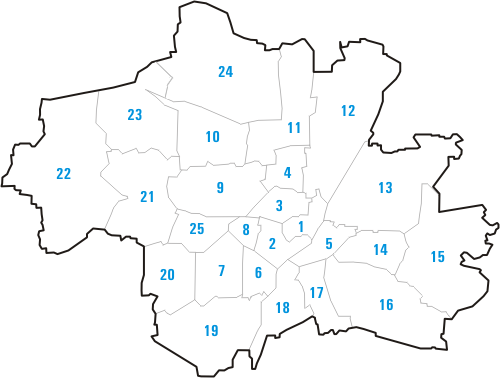

Nach Ende der Evalution wurden alle Bezirksausschüsse angehört, was sie von den Dialog-Displays halten.

Was die Bezirksausschüsse dazu sagen

Die Bezirksausschüsse, also die Bürgervertretungen vor Ort in den Stadtteilen, befürworteten die Anschaffung überwiegend. Für einige Bezirksausschüsse war darüber hinaus eine weitere Funktion besonders wichtig: Die Auswertung der gemessenen Geschwindigkeiten. Wieso das der entscheidende Punkt ist, dazu später mehr.

Hier einige der Antworten aus den Bezirksausschüssen:

- BA 2: „Jedoch sollte alternativ die Anschaffung von mobilen Blitzgeräten geprüft werden.“

- BA 4: „… dass das Mobilitätsreferat den Bezirksausschuss automatisch zu einem Ortstermin einlädt, wenn die Auswertung der aufgezeichneten Geschwindigkeiten besonders häufige Verstöße zeigt.“

- BA 5: „Es wird jedoch darum gebeten, die lokal heruntergebrochenen Details der Auswertung für die Standorte im Bezirk 5 zu erhalten.“

- BA 6: „… ist der Bezirksausschuss 6 der Auffassung, dass die Stärkung der Kommunalen Verkehrsüberwachung wesentlich wichtiger ist als der Einsatz von Dialog-Displays.“

- BA 7: „Darüber hinaus bedauert der Bezirksausschuss 7, dass nach der zweijährigen Auswertephase den Bezirksausschüssen keine detaillierteren Auswertungen zur Verfügung gestellt wurden und wird das in einem gesonderten Antrag thematisieren.“

- BA 14: „… dass die Ergebnisse des Pilotversuchs nur recht oberflächlich waren, da beispielsweise keine Aussage darüber getroffen wird, wie hoch die Geschwindigkeitsüberschreitungen genau waren. Deshalb fordert der Bezirksausschuss 14 genauere Daten, um sich ein abschließendes Bild machen zu können.“

- BA 15: „Darüber hinaus hat der Bezirksausschuss um Auskunft gebeten, ob es dem Bezirksausschuss mittlerweile möglich ist, Topo-Boxen als Bestellung städtischer Leistung zu kaufen und einzusetzen.“ (Anmerkung: Topo-Boxen messen die Geschwindigkeit verdeckt und bieten eine statistische Datenauswertung, siehe unten.)

- BA 16: „Zudem sollte eine ausführliche Verkehrsdatenerfassung für den 16. Stadtbezirk angefordert werden, um die Belastung für die verschiedenen Straßen zu kennen und entsprechend reagieren zu können.“

- BA 17: „… mit der Erwartung, dass die anzuschaffenden Geräte … wie in der Testlaufphase die von den Geräten erfassten Daten zu Geschwindigkeit und zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung ausgelesen und ggf. dem Bezirksausschuss zur Kenntnis gegeben werden können.“

- BA 19: „Zur Bewertung der Wirkung der Dialog-Displays auf die Verkehrssicherheit reicht allein die Betrachtung der Durchschnittsgeschwindigkeit nicht aus. Von Fahrzeugen, die bereits ohne Dialog-Displays die Geschwindigkeitsbeschränkung einhalten, kann nicht erwartet werden, dass sie ihre Geschwindigkeit weiter reduzieren. Notwendig und zielführender um die Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit auswerten zu können, wäre die Verteilung der Geschwindigkeiten über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit mit und ohne Installation von Dialog-Displays. Der Bezirksausschuss 19 fordert diese Auswertungen öffentlich bekannt zu machen und in die Beschlussvorlage aufzunehmen.“

- BA 23: „Für uns ist es wichtig, konkrete Ergebnisse für die beiden Versuchsstandorte in Allach-Untermenzing sowie die maximalen Geschwindigkeiten mit verdeckter und offener Anzeige zu erfahren, um die Wirksamkeit der Dialog-Displays besser beurteilen zu können. Bitte stellen Sie uns daher die entsprechenden Daten zur Verfügung.“

Etlichen Bezirksausschüssen ist es also besonders wichtig, dass die Dsplays nicht nur eine Geschwindigkeit anzeigen. Sie sollen diese Daten auch aufzeichnen können, um sie später auswerten und Maßnahmen davon ableiten zu können. Einige der BAs meinen darüber hinaus, es wäre besser gleich so zu messen, dass auch sanktioniert werden kann.

Wieso wäre eine Auswertung so wichtig?

Wie oben zu lesen ist, lag der Geschwindigkeitsdurchschnitt mit Dialog-Display während des Pilotversuchs um 1,7 km/h niedriger als ohne. Aber wie hoch war der Anteil derjenigen, die so deutlich zu schnell waren, dass es zu einem Fahrverbot gekommen wäre? Und wie hoch war die maximal gefahrende Geschwindigkeit?

Der Durchschnitt sagt hierüber nichts aus, die Varianz ist entscheidend.

Dies ergibt auch eine Auswertung einer der oben genannten Topo-Boxen. Mit einer solchen Topo-Box hat der BA 7 eine Messung im Juli 2021 in der Passauerstraße durchführen lassen.

Das Ergebnis: etwa 25 % hielten sich an die erlaubte Maximalgeschwindigkeit, der Rest war zu schnell. Bei erlaubten 30 km/h fuhren innerhalb von sechs Tagen etwa 2.500 Fahrer schneller als 40 km/h, etwa 300 waren schneller als 50 km/h. Das entspricht einem Bußgeld in Höhe von 115 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Die schnellsten Raser waren mit über 100 km/h auf der Tempo 30-Strecke unterwegs. Wäre das eine amtliche Messung gewesen, hätten etliche Fahrverbote ausgesprochen werden müssen. Und das, aufgrund von Messungen an nur sechs Tagen eines Jahres.

Generelle Nachteile einer Gut-Schlecht-Anzeige

Ein Dialog-Display zeigt die Geschwindigkeit und vor allem aber auch ein „Gut“ (hier „Danke“) oder „Schlecht“ (hier „Langsam“) an, kombiniert mit einer wechselnden Farbe: Grün für „Gut“ und Rot für „Schlecht“.

Das Problem: Angenommen, die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h, dann schaltet die Anzeige bereits bei 31 km/h auf „Schlecht“. 31 km/h ist genauso „Schlecht“ wie 100 km/h oder schneller.

Fahrer mit 31 km/h werden genauso mit „Schlecht“ getadelt, wie der Raser mit 100 km/h. Wer wird sein Verhalten also ändern? Eher derjenige, der bei erlaubten 30 km/h gerade mal 31 km/h fährt oder derjenige, der dort üblicherweise und wissentlich viel zu schnell rast? Es wird vermutlich eher den Fahrer mit 31 km/h beeinflussen.

Denn ein Verkehrszeichen und den eigenen Tachometer kann jeder selbst ablesen und vergleichen, dafür braucht es keine Dialog-Displays. Es geht bei Dialog-Displays um das schlechte Gewissen des Fahrers, wenn zu schnell gefahren wird. Wer dieses schlechte Gewissen aber bezüglich Geschwindigkeitsübertretungen nicht hat, den interessieren auch keine Dialogdisplays. Es trifft also die Falschen.

Fatale Erkenntnis: es werden überhaupt keine Daten erfasst

Im Jahr 2024 wurde begonnen, die 50 Dialog-Displays anzugeschaffen und verteilt im gesamten Stadtgebiet Münchens zu montieren.

Eine Anfrage bei „Frag den Staat“ hat nun ergeben, dass überhaupt keine Möglichkeit vorgesehen ist, die gemessenen Geschwindigkeiten auszuwerten:

„Eine dauerhafte Verkehrsdatenerfassung der Dialog-Displays wäre grundsätzlich technisch möglich, aber nur dann sinnvoll, wenn diese Daten auch tatsächlich dauerhaft ausgewertet würden. Dies ist jedoch nicht Gegenstand dieser Beschlussvorlage. Darüber hinaus wäre eine dauerhafte und umfangreiche Auswertung dieser Daten wegen mangelnder personeller und zeitlicher Kapazitäten beim Mobilitätsreferat derzeit nicht leistbar.“

Die Stadt gibt also eine halbe Million Euro und jedes Jahr weitere 30.000 Euro aus, um keinerlei Geschwindigkeitsdaten zu erhalten, weil das zu teuer ist – obwohl es technisch möglich wäre?

Wie wäre es mit Digitalisierung und Automatisierung? München hat dafür extra eine Digitalisierungsstrategie.

Und wie wäre es zum Beispiel mit der Zusammenarbeit mit einer Universität, die die Datenauswertung übernimmt und daraus ggf. mithilfe von KI Handlungsempfehlungen ableitet? Sowohl die TUM als auch die LMU betreiben entsprechende Forschung und sind an solchen Daten ggf. ebenfalls interessiert.

Eine weitere Möglichkeit wäre das zur Verfügung Stellen der anonymen Verkehrsdaten für jedermann, das heißt eine Veröffentlichung. Dann könnten die Verkehrsdaten durch Interessierte aufbereitet und ausgewertet werden. Ein vergleichbares Open Data Projekt gibt es bereits für Raddauerzählstellen.

An den Kosten kann es also nicht liegen, dass man diese Daten nicht bekommen und auswerten möchte. Will man die Daten gar nicht sehen, weil man sonst Maßnahmen auf bestimmten Strecken, die als Raser-Hotspots erkennbar wären, ergreifen müsste?

Das wäre eine fatale Begründung, allerdings ist sie die einzig plausible. Werden Verkehrsdaten gemessen, müssen diese auch ausgewertet werden!

Quellen: MOR, BA 7, TUM, LMU, privat